El Último Esfuerzo: Capítulo Dos

Para la introducción y el comienzo de esta historia, haz clic en este enlace: Intro y Capítulo Uno de El Último Esfuerzo.

El Último Esfuerzo: Capítulo Dos

Junto a la casa del abogado vivía un teniente segundo federal, casado desde hacía pocos meses; después, hacia el poniente, un médico. Luego había otra casa habitada por un propietario de coches de alquiler y, tras esta, la tienda de la esquina. Frente a la tienda vivía la viuda a quien nos referimos al hablar de las reuniones de doña Raimunda, en una casa estilo zaguán con cuatro ventanas, dos de las cuales daban a la misma calle y dos a la vuelta de la esquina.

Esa esquina era punto de reunión cada noche para cinco o seis jóvenes que mataban el tiempo conversando alegremente, ya fuera sentados en la banca frente a la tienda, de pie en la acera de enfrente, o paseándose por la calle uno a uno, en pareja o, no pocas veces, en grupo.

Y no pocos de ellos venían con intenciones amorosas. La hija del dueño de los coches tenía a su novio. Dos de las cuatro hermanas, hijas de un matrimonio de carpinteros, tampoco carecían del suyo. Y vale la pena señalar que una, nada menos que Guadalupe, la hija de la viuda doña Prudencia, además de pertenecer a la familia más acomodada de la calle, era como mujer la más hermosa que allí pudiera encontrarse.

Es cierto que era aún poco más que una niña, pero su feminidad comenzaba ya a manifestarse elegantemente, redondeando su figura y dando a sus ojos esa expresión que adquieren al olvidar los juegos infantiles y soñar con otros horizontes. Más temprana en manifestarse, sin embargo, había sido la vanidad de arreglarse y adornarse, pues aún siendo alumna, la hija de la viuda se había vuelto escrupulosa para vestirse, y no salía rumbo a clases sin haberse empolvado el rostro frente al espejo, acomodado con gracia la parte del cabello que caía al frente y alisado sus cejas densas y oscuras, arqueadas con arte. Y como en concordancia con ello, cuando notaba que algún hombre la miraba, volvía el rostro, sonreía a pesar suyo y dejaba ver los hoyuelos que embellecían sus mejillas.

Doña Prudencia la hizo dejar los estudios, considerando su edad y porque, según decían, ya había aprendido lo suficiente. Lupita, como generalmente la llamaban, había asistido a una escuela secundaria de modestas aspiraciones, en la que se instruía a las niñas en doctrina cristiana, labores de aguja y algunas materias más, apenas lo suficiente para que la mujer aprendiera a valerse por sí misma, atender su casa y adquirir los conocimientos necesarios para la vida. Esto no satisfizo a la buena señora, y deseosa de esmerarse en dar a su hija la mejor instrucción, la inscribió en una escuela donde se enseñaban literatura, historia universal, francés, etc., etc.

Doña Prudencia se sentía fuera de sí de satisfacción cuando su hija le decía ma mère o algo similar.

—¿Y eso qué quiere decir? —le preguntó la primera vez que la escuchó.

—Mi madre, mamá; ¡ay! ¿no sabes eso?

—¿Cómo quieres que entienda esas tonterías? Si no me hablas en castellano…

Nunca dejó de admirar cómo las muchachas de entonces estudiaban tantas materias. Ella apenas había aprendido a leer mal y a escribir peor. Por eso no fue raro que, al ver por primera vez el atlas geográfico que compró para su hija, se asombrara de que a tan temprana edad le enseñaran con un libro tan grande.

En realidad, Lupita no aprendió gran cosa en ninguno de los dos establecimientos. No por falta de inteligencia, sino porque no estudiaba, y su madre no procuraba que lo hiciera, pensando, sin duda, que era tarea de los profesores inspirarle el conocimiento que solo en la escuela le estaba disponible.

Y así fue. Rara vez Lupita no figuraba entre quienes debían recitar alguna poesía durante los actos de premiación, pues si sus dotes para el podio no eran admirables, tampoco eran malos ni el lugar ni la ocasión para lucirse como una de las alumnas más bellas del colegio.

Al salir de esa escuela, Lupita quedó en libertad de entregarse a sus caprichos a cualquier hora del día, salvo en las pocas ocasiones en que se le pedía actuar como secretaria de su madre. Su clase de piano, que era día de por medio, no exigía gran esfuerzo, y se entretenía con el instrumento a ratos, más bien tratando de aprender bailables o piezas movidas que estudiar con disgusto la lección.

El trabajo doméstico es un don de Dios. Las criadas lo sabían y, en parte, también la madre, quien de vez en cuando se asomaba a la cocina y regañaba si alguna prenda se quedaba sin componer. El resto del tiempo, la buena señora no pensaba en el bien que podría haber hecho a su hija acostumbrándola a entender los quehaceres del hogar, indispensables para una buena educación femenina. Y la dejaba languidecer en perpetuo ocio, que le permitía pasar las horas muertas enamorándose de su reflejo en el espejo, pensando en qué casa de alguna amiga de su edad pasaría la tarde o el próximo domingo, o, lo que es peor, devorando cualquier novela que cayera en sus manos, cuanto más romántica, siniestra o llena de aventuras galantes, más ávidamente leída.

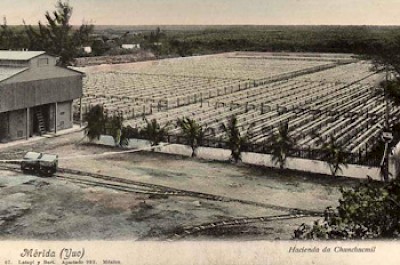

Manuel, el otro hijo de doña Prudencia, tenía una vida distinta. Al morir su padre, quiso irse a administrar la finca, y allá pasaba la mayor parte del año, volviéndose más torpe de lo que ya era —y no era poco—, y trabajando para su familia sin dejar por ello de cultivar tierras colindantes con las de su madre, que compraba con lo que ahorraba de lo que ganaba como administrador. Trabajador como pocos, pasaba hasta un mes sin venir a Mérida.

Por la tarde, después de comer, Lupita abrió la ventana más cercana al zaguán que daba a la calle ya mencionada, la cual estaba más densamente habitada y era más transitada que la del otro lado de la casa.

En una mecedora colocada en una de las puertas, se sentó con una novela en la mano y no despegaba los ojos de ella más que para cambiar de posición, girando su hermoso busto hacia la calle, con la intención de ver si alguien venía. Cuando así era, fingiendo atención al libro, miraba de reojo para ver si el transeúnte la había notado y, en tal caso, si lo había hecho con interés.

Por las tardes, Asunción, la hija del dueño de coches de alquiler, solía ir a conversar con Lupita hasta la llegada de los jóvenes de la esquina, momento en que regresaba a su casa para atender mejor sus propios asuntos, pues estaba a punto de concretar un entendimiento con un joven mecánico, con quien había celebrado algunos preliminares en la puerta de su casa.

Lupita, por su parte, no descuidaba sus propios intereses. En varias ocasiones se asomaba por la ventana abierta, tocaba un poco el piano o se sentaba en la sala a platicar con su mamá, cuando ésta no había ido a casa de doña Raimunda, y no era raro que se acercara a uno de los postigos que daban a la otra calle.

Desde ahí podía ver al grupo de la esquina. En él estaba Fermín Dorantes, quien por ella y sólo por ella pasaba tanto tiempo cada noche esperando la oportunidad de hablarle. También se escuchaba la voz de Luis Robles. ¡Pobre Luis! ¡Qué enamorado estaba! Y era buen muchacho, y muy simpático, aunque un poco loco. Pero Fermín le había ganado la delantera, y Luis lo sabía. De todos modos, no importaba. Cada noche, entre los primeros en llegar, y muy decidido, cuando la veía en la ventana, se acercaba. ¡Pobre muchacho! Naturalmente, Lupita se metía.

—Anda, mi vida, métete —exclamaba entonces Luis—. Me gustan las que me hacen batallar —y seguía con sus frescuras.

Una noche, la sorprendió, y mientras ella miraba distraída hacia un lado, él se acercó por el opuesto.

—Oye, Lupita, ¿quieres que me tire de la torre de la catedral? ¿Nada más para que veas cómo se fractura el cráneo un hombre?

Y sin responderle, la muchacha se metió porque no podía contener la risa.

—¡Aunque sea eso, mi vida, con tal de ver sonreír esa boquita!

Y todo en voz alta, aunque el vecindario pudiera escucharlo. ¡Ese Luis!

Cuando Fermín estaba en el postigo platicando con ella, ¡las cosas que le pasaban! ¡Era insoportable! Le daban estornudos, tos, le faltaba el aire. Naturalmente, la conversación no duraba mucho y Fermín se ponía furioso y exigente. Uno de estos días iban a matarse. ¡Pobre Luis! La verdad, a un hombre no le queda de otra más que ponerse triste al ver a otro hablando con la mujer que uno quiere.

Lupita tenía reflexiones parecidas. A veces se preguntaba si no le gustaría más el pretendiente rechazado como novio que Fermín. Pero Fermín era buen muchacho, muy responsable y trabajador, y aunque un poco larguirucho, no era mal tipo y le agradaba mucho.

Luis no se mostraba menos entusiasta, pero se decía que quería a todas las mujeres. Por eso, Lupita sólo le habría respondido para ver si, como su novio, se atrevía a querer a otra.

Y tiene fama... ¡Qué lástima! porque es muy brillante y simpático.

En realidad, la joven no quería ni a uno ni a otro. Los dos glorificaban su vanidad de ser hermosa y nada más. Fermín apareció en esa etapa en que Lupita se moría de ganas de adelantar el tiempo para poder alargar sus vestidos y encontrarse ya con la edad suficiente para lucirse y deslumbrar con su hermosura. No tardaría mucho después de tener su primer novio en elevarse a la categoría de mujer, y así ocurrió tras un preludio de sólo unos cuantos días. Después apareció en escena Luis Robles, y desde entonces, nadie en la calle —más que ella— tenía dos pretendientes. ¡Qué gusto!