Princesa de Yucatán: Secretos en Piedra, Parte I

Nakah pagó caro su aventura infantil de rezagarse por las calles de la gran Chichén Itzá —pagó con la quemante memoria del altar de sacrificios que la atormentaba con pesadillas; pagó con la espalda adolorida y llena de moretones por la paliza que le dio Xoclut, el capataz esclavista, por perder tanto su bulto como a sí misma en las calles de la ciudad.

Pero había otros recuerdos también, recuerdos brillantes que guardaba para sí misma y disfrutaba, y que la ayudaban a sobrellevar la monótona existencia del campamento de esclavos. Esta aldea del pueblo sometido quedaba fuera de la protección de los muros de la ciudad. Su fealdad desparramada se extendía en masas irregulares a lo largo del borde de la selva. Era aquí, en una de las humildes chozas de techo de paja, donde vivía Nakah con su abuelo, Copán, el gigante ciego. Aunque de sangre era una princesa, Nakah, por ocupación, era trabajadora del campo. Sus duras manitas conocían bien el uso del huso y la pala.

Algunos mayas conquistados eran enviados en grupos a la selva como leñadores y recolectores de chicle y las preciosas resinas de incienso. Otros trabajaban en la construcción de templos y caminos. Otros más laboraban en los grandes hornos de cal, hechos con troncos verdes, donde se quemaban enormes cantidades de cal para la construcción.

Pero la mayor parte del pueblo sometido se dedicaba a labrar la tierra y cultivar enormes cosechas de alimentos —una parte para uso en Chichén Itzá, y otra para ser llevada por cargadores humanos hasta la tierra natal de los conquistadores, el Valle de Anáhuac. Cultivar en los trópicos era una batalla continua. Contra la selva siempre invasora, estos campesinos esclavizados blandían hacha de piedra y antorcha para liberar el terreno de enredaderas de rápido crecimiento y matorrales.

Luego, sobre el terreno despejado, avanzaban largas hileras de trabajadores armados con xchuoles, o palos de siembra. Paso a paso, los agricultores avanzaban, cada uno clavando su bastón puntiagudo en la tierra para hacer el hoyo, dejando caer la semilla de maíz o frijol negro, cubriéndola con un movimiento de arrastre del pie descalzo, y luego avanzando otro paso. Cuando brotaban los retoños, venía el deshierbe a mano. En la temporada seca había que acarrear agua para salvar las cosechas —una marcha constante que levantaba polvo mientras hombres, mujeres y niños medio desnudos iban y venían cargando pesadas vasijas de agua.

Para los esclavos era arder en el campo bajo el fuego del sol de día, y tiritar en las noches frías en las chozas. De los techos de palma de estas chozas selváticas, en tiempo de sequía, caían el alacrán, la araña negra y peluda, y el ácaro rojo que pica. En tiempo de lluvias, estas chozas empapadas se llenaban del humo de la cocina y del sonido de moler el maíz, machacar los frijoles, cortar la calabaza, hilar la fibra del árbol de algodón. Luego venía echarse sobre un petate de paja a descansar por la noche, y despertar al amanecer para más trabajo.

¡Una vida empapada, casi animal! Algunos pocos, sin embargo, eran lo bastante fuertes para luchar por preservar las artes y la poesía de la tribu. Tales eran Nahau y Calcingo, fornidos de piel de bronce, quienes, cuando la luna brillaba blanca y los capataces aztecas dormían, sacudían su propio cansancio y danzaban el Hul-che, ese antiguo y extraño ritmo conocido como la Danza de los Lanzadores de Dardos. Primero, Nahau saltaba al centro del círculo de espectadores, permanecía ahí, pisando fuerte, arrastrando los pies, blandiendo un haz de lanzas de carrizo en la mano derecha. Luego, del otro lado del círculo, avanzaba para enfrentar a Calcingo, quien danzaba en cuclillas sobre los talones. Saltaba ágilmente de un pie al otro, estirando primero un pie, luego el otro al frente. Desde su lado del círculo, mientras danzaba, Nahau lanzaba lanzas de carrizo a su compañero, quien las desviaba con destreza usando una espada corta de madera, sin perder jamás el equilibrio ni el ritmo. Más y más rápido giraban en esta vieja, viejísima danza de batalla y triunfo, cada vez más veloz al ritmo entrecortado y sordo de los tambores de madera.

Para la joven Nakah, entre los espectadores, la danza de su pueblo le hacía hervir la sangre de emoción. Pero lo que más la conmovía eran los cantos épicos de la gloria pasada de su raza, que el viejo Copán a veces entonaba suavemente para ayudarla a soportar su dura suerte, para ayudarla a mantenerse firme en medio de la prueba y la tribulación. Uno de sus favoritos era el Canto de Loltún, la historia cantada de la Gran Cueva de las Flores de Piedra, que según la tradición había albergado a toda una tribu maya en tiempos antiguos. Pero lo más conmovedor de todo era el vibrante ritmo del “¡Conesh! ¡Conesh! ¡Palesh-shay!” ¡Vengan, guerreros! ¡Vengan a la lucha!

Pero el viejo ciego Copán estaba decidido a que su nieta supiera más que solo los cantos de su gente. Además de su jornada de trabajo en el campo, Nakah debía cumplir con una tarea de estudio —ya fuera dibujar los glifos, cifras y signos de los días, los meses y los años; o dibujar las extrañas imágenes y símbolos que representaban palabras completas y aveces ideas enteras en la lengua escrita maya, que ya casi había sido olvidada por este pueblo cansado de trabajar.

Como el viejo Copán era un experto en machacar raíces y cortezas para hacer ungüentos que aliviaban llagas y músculos tensos —y así permitían que los cuerpos esclavizados rindieran más—, de vez en cuando lograba que liberaran a la joven Nakah del trabajo del campo y la enviaban al monte a recolectar más hierbas para sus medicinas.

Así, bajo el sol vespertino de un día, algunas semanas después de su jornada como cargadora en la ciudad de Chichén Itzá, Nakah avanzaba lentamente por un estrecho sendero que serpenteaba por esta selva yucateca de zapotes y yaxché, o ceibas, entrelazada con higueras silvestres. De vez en cuando se agachaba a desenterrar ciertas plantas rastreras que prosperaban en la sombra del bosque profundo, y cuyas raíces podían machacarse para hacer una loción calmante para los cuerpos irritados por la pica-pica, una enredadera con muy malas costumbres. En cierta temporada del año, cientos de minúsculas espinas se soltaban e incrustaban en la piel de quien tuviera la mala suerte de rozar las grandes vainas aterciopeladas de la pica-pica.

Otros remedios y raíces medicinales fueron cayendo en el profundo cesto de mimbre de Nakah, junto con hierbas para el guiso, y tiras de corteza del árbol de balché para preparar una bebida refrescante.

Pero la recolección de plantas era solo una pequeña parte del trabajo de este día. La verdadera razón de Nakah para estar ahí era esperar el regreso de los leñadores y chicleros mayas. No era la primera vez que la joven era enviada al sendero de la selva en secreto para comunicarse con esos miembros de su tribu cuyos trabajos los llevaban a la maleza enmarañada que había crecido sobre la desolación del “Viejo Imperio”, donde ciudades enteras yacían enterradas bajo el crecimiento tropical. Existía algún pacto entre estos hombres y el pobre, anciano y real Copán. Siempre le enviaban cosas que encontraban en la selva. Pero mientras Nakah caminaba silenciosamente por la jungla, sus pensamientos estaban lejos de imperios, antiguos o nuevos. Su mente había vuelto a las cosas que vio aquel día en Chichén Itzá —las mercancías de los mercaderes: sandalias con borlas, aretes de jade, collares de oro labrado. Soñaba despierta, preguntándose cómo se sentiría llevar prendas suaves y joyas —y ah, sí, tener cuello y brazos pintados con patrones de perfumes de colores, raros y dulces, como los que adornaban a aquella dama azteca del palanquín.

Un sonido repentino, lejano, de muchas pisadas interrumpió sus ensoñaciones y la hizo volver a su tarea. Rápidamente dejó caer su cesto al borde del camino, se internó entre los arbustos y emitió el bajo y lastimero ulular del búho de la selva. A lo lejos, una llamada temblorosa le respondió.

Al poco tiempo, por el sendero avanzó una larga fila de chicleros mayas semidesnudos. A su lado marchaban algunos soldados aztecas fuertemente armados. Siguieron pasando los jornaleros de la selva, hasta que más de una veintena habían pasado junto a la señal de Nakah —el cesto volcado. Entonces, desde el frente, un maya, aparentemente por accidente, tropezó con una raíz y cayó de bruces. Otros tropezaron con él. Mientras los guardias corrían hacia ellos, se alzaron gritos y golpes. Al amparo de este alboroto, Nakah apartó el follaje de su escondite un instante. Rápidamente, un maya sacó una bolsa de piel de venado de debajo de su túnica raída y la dejó caer a los pies de Nakah. “Para Copán, nuestro Rey,” susurró el esclavo, y siguió adelante.

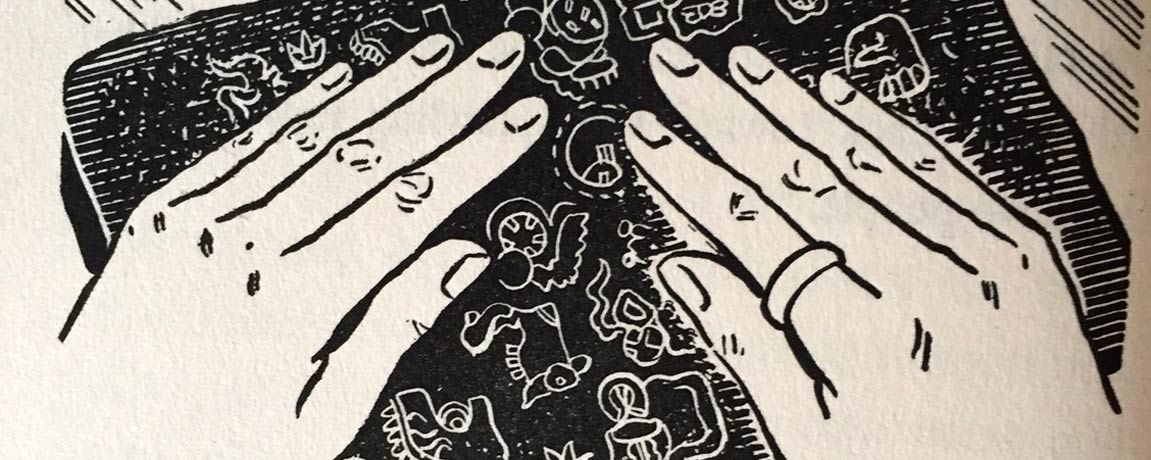

En silencio, la niña observó cómo se alejaba la andrajosa procesión. Luego, con un suspiro, recogió la bolsa de cuero y la metió en el cesto, acomodando encima las hierbas y raíces dispersas. Sabía sin mirar lo que contenía: más fragmentos rotos de tabletas de piedra con inscripciones en la antigua y ya olvidada escritura sacerdotal maya. Tan inútiles eran, y tan pesado cargarlas. Pero como su abuelo les daba tanta importancia, se las llevaría. Suspiró de nuevo cuando las piedras tintineaban al levantar su carga. Esas cosas significaban mucho trabajo extra para ella. Su abuelo ciego, después de su dura jornada, se pasaría horas hurgando con las yemas de los dedos esos jeroglíficos tallados en piedra, buscando siempre algún registro perdido de los mayas que nunca lograba encontrar. Y con esa extraña colección de textos, esas inscripciones rotas de un idioma desaparecido, el viejo enseñaba a su nieta a leer y escribir. Un tramo de arena lisa frente a la puerta de la choza servía de tablilla. Ahí, con un palo como punzón, Nakah sentía que ya había copiado suficientes glifos antiguos como para rodear todo el gran templo de Huitzilopochtli.

Qué tarea tan inútil. A menudo, Nakah sentía con amargura que en lugar de estudiar un idioma perdido, habría sido más provechoso dedicar su tiempo libre a un poco más de tejido o de torcer cuerda para ganarse unas cuantas monedas de concha y comprar abalorios y adornitos. Así hacían las demás esclavas.

Muchas veces también odiaba la áspera y tosca túnica masculina que su abuelo le obligaba a usar. Pero él siempre le decía que tuviera paciencia, que todo era parte del gran plan, el plan que algún día traería la libertad al pueblo conquistado de la tribu itzá. Pero la esclavitud parecía extenderse por toda la eternidad. Y de todos modos —aunque fuera real, el último de los príncipes itzáes— ¿qué podía hacer un viejo ciego? ¿Cómo podría salvar a su pueblo leyendo inscripciones olvidadas? La joven veía el plan de Copán como una ilusión, cuya única virtud era que alegraba sus últimos días. Pero como Nakah amaba a su abuelo, trataba de cumplir sus deseos.

Y ahora, con el corazón cargado por todas las penas de la esclavitud, la joven esclava se dio vuelta y emprendió el lento camino de regreso a casa. Los llamados de las criaturas del bosque a su alrededor parecían reflejar su tristeza —los gemidos temblorosos de los pequeños mapaches de cueva, el lamento del pájaro kambul. De su propio corazón creó una tonada bien adecuada al ánimo de la naturaleza y al suyo.

Pero al acercarse al campamento, su canto se vio bruscamente interrumpido por un niño marrón, desnudo, que salió corriendo de entre los arbustos y tironeó con fuerza de su túnica.

Nota del editor: Esta es la tercera entrega de una serie que reimprime por entregas una novela que encontramos en eBay: Princess of Yucatan de Alice Alison Lide, publicada en 1939 por Longman’s, Green and Company en Nueva York y Toronto. El libro fue claramente investigado a fondo, ya que contiene numerosas (y fascinantes) referencias al estilo de vida, los lugares y la espiritualidad maya. Se incluyen dibujos originales atribuidos a Carlos Sánchez M. Puedes comenzar desde el principio [aquí].