La Princesa de Yucatán: Prisionera del Palanquín, Segunda Parte

Cuando esta horrible certeza se apoderó de la muchacha, los dulces que estaba saboreando se convirtieron en ceniza en su boca. Con un grito ahogado se puso de pie de un salto, atravesó el círculo de sirvientes arrodillados con bandejas, y se lanzó contra la puerta. Estaba sólidamente atrancada. Sus ojos se alzaron hacia los muros que la aprisionaban, que se elevaban lisos, verticales, con rendijas por ventanas —éstas muy por encima de su cabeza. Y en los rostros oscuros e imperturbables de los sirvientes que se arrodillaban con tanta suavidad para atenderla, no vio piedad alguna. Para esta gente del templo, ella no era más que otra víctima para el sacrificio, a quien debían tratar con delicadeza y entrenar cuidadosamente para su papel porque así lo dictaba la ley del templo.

Día tras día, se repetía la vida del prisionero del templo. La abanicaban, la perfumaban, y le servían manjares que ella no tocaba.

Entonces, al fin, bajo la presión del hambre y el terror, su espíritu se quebró, y dejó que hicieran con ella lo que quisieran. Paso a paso, la portadora del abanico de rostro oscuro, que era sacerdotisa de los atavíos, enseñó a Nakah lo que debía saber para el papel que le tocaba representar. Apáticamente, la muchacha aprendió a caminar con gracia regia bajo el fastuoso peso de las joyas, y aprendió a portar la corona que significaba la muerte.

Debía aprender las reverencias, inclinaciones y lentos movimientos de una danza ritual. Debía dominar la creación de música con campanillas, címbalos y flauta. Ei —un reflejo de los dioses debía estar dotado de toda gracia.

Después de la rutina diaria de entrenamiento, se apartaba y se sentaba sola sobre una losa de piedra elevada, junto a uno de los grandes pilares de la cámara. Esperaba con indiferencia el final.

Entonces, un día, mientras estaba sentada así, con la mano sin vida trazando los grabados en la piedra que la sostenía, algo en el remolino y la forma de los intrincados relieves en el pórfido bajo ella hizo que su corazón se estremeciera. En apariencia meros adornos tallados, estos diseños eran en realidad inscripciones en los antiguos glifos sagrados mayas, conocidos solo por los iniciados. Gracias a sus largos entrenamientos con Copán, Nakah, a través de sus dedos sensibles, fue descifrando uno tras otro los jeroglíficos grabados en la piedra. Casi sollozó de alegría. En su desesperación, esto era como un mensaje de su propio pueblo, transmitido a través de los siglos.

Como todos los otros edificios del recinto del templo, este lugar donde estaba encarcelada Nakah había sido anteriormente un centro de adoración maya. Aquí, en esta cámara, los intrusos aztecas habían cubierto gran parte de los muros con representaciones de la cabeza de serpiente de Kulkulcán, habían tallado su horrenda huella en muchas columnas, pero gran parte de la escultura maya (para ellos ilegible) se había dejado intacta.

Y así, del pasado llegó un mensaje para la prisionera Nakah:

En el año Chac Chen I, Xultun, escultor principal del templo, colocó esta piedra para la gloria de nuestra fe y en memoria de Actun Xui, el profeta. Su cuerpo yace en la cueva debajo...

Hasta ahí tradujo Nakah, y una gran ola de esperanza le atravesó el corazón, casi dominandola. ¡Una cueva, bajo este mismo suelo! ¿No podría significar una vía de escape? Frenéticamente, los dedos de la muchacha recorrieron los grabados, leyendo los glifos como su abuelo ciego le había enseñado.

Dos veces al año, la hermandad de los Santos Varones de Itzá descenderá a la cripta más profunda para rendir reverencia con ofrendas de especias y aromas de incienso. Para correr la piedra a un lado, comience con el cuadrado grabado exterior, cuente diez espirales al oeste, dos al norte. Retire el centro de la flor tallada que se encuentre así. Dentro del orificio yace la llave. Presione—

Aquí la entusiasta traducción de Nakah fue interrumpida. Se abrió la puerta de su cámara de prisión. Entró la habitual procesión de sirvientes, portando la comida, los perfumes, la música.

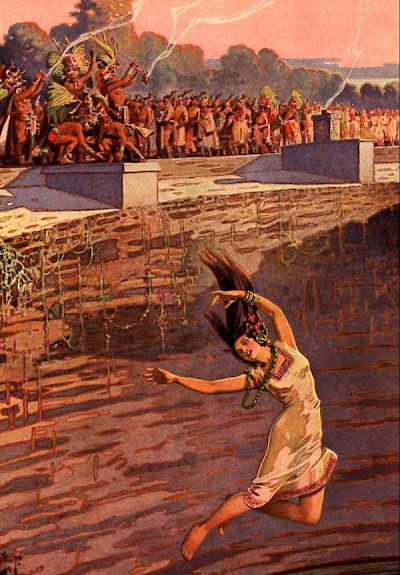

Cuidadosamente, la muchacha ocultó su emoción, bajó los párpados con languidez sobre el brillo de sus ojos, y asumió su acostumbrada impasibilidad. Pero ese día, con la emoción corriéndole por la sangre, comió bien de los manjares que le ofrecieron. Con la partida de los demás sirvientes, la sacerdotisa de los atavíos comenzó a engalanar a Nakah con más esmero que de costumbre. Un manto verde de plumas, brillantemente iridiscente, fue colocado sobre sus hombros, una tiara adornada con un penacho de plumas fue puesta en su frente, y una soga de perlas del tamaño de uvas colgaba, enrollada muchas veces, desde su cuello hasta casi el borde de su túnica. Cuando Nakah contempló el esplendor de su reflejo en el bronce bruñido del espejo incrustado en el muro, el terror le atravesó el alma.

¿Qué… ¿Por qué estoy vestida así?

—Para la inspección sacerdotal de Akahtabet —respondió la mujer con severidad—. Después vendrá el segundo entrenamiento, la preparación para la marcha del Festival...

La marcha de la muerte, sería eso. La esperanza se había alzado hace un momento. Aquí, en esta habitación, yacía su única oportunidad de vivir… y ahora se la llevaban.

Se tambaleó sobre sus pies.

—Agua… me siento débil...

Cuando su carcelera se volvió hacia la jarra y la copa, la joven se tensó para actuar con desesperación. Tenía que ser ahora… o nunca. De un solo movimiento, se quitó el gran collar de perlas, lo lanzó alrededor del cuello de la otra y torció, con toda la fuerza que le habían dado los trabajos en la selva.

Torcer, torcer —ese grito ahogado no debía salir jamás. Las manos dejaron de agitarse frenéticamente. La figura oscura se desplomó de lado, al suelo.

Nakah se inclinó. La estrangulada respiraba, vivía. Gracias a los dioses. No quería cargar con una mancha de muerte en su alma.

Al segundo siguiente, ya se inclinaba sobre la losa inscrita, repitiendo:

—Diez al oeste.

¿Cuál era el oeste? La luz del sol a través de las rendijas de la prisión la guió correctamente. Frenéticamente su mente luchó por calcular la hora del día, la dirección, por descifrar las reglas crípticas. El miedo la volvía torpe. En cualquier momento la mujer estrangulada podría recobrar el sentido… o alguien más podría llegar…

—Dos al norte… ¡el centro de la flor tallada! ¡Que sea esta, que haya contado bien!

…rezaba la prisionera mientras sus dedos luchaban con el delicado centro cincelado de una gran flor de piedra zelote. ¡Ah, giraba, se movía! Desesperadamente torció, y al fin el núcleo tallado de la flor se desenroscó en su mano. En la abertura metió la mano —presionó con todas sus fuerzas. Bajo su tembloroso esfuerzo, unas válvulas de piedra ocultas empezaron a moverse con lentitud, los sujetadores de cobre crujiendo en sus encajes. Habían pasado generaciones desde la última vez que se movió esa losa.

Cuando la piedra rodó hacia atrás, apareció una estrecha escalera que descendía, descendía hacia lo que parecía un pozo sin fondo. Un aire estancado, cargado de viejos aromáticos, salió flotando. Temerosa de lo que hubiera abajo, pero más temerosa aún de los peligros de su prisión actual, Nakah arrancó una antorcha de incienso de su soporte en la pared y bajó por la angosta escalera oscura. Había dado solo unos pasos cuando volvió para palpar el resorte inferior de la losa. Solo con eso cerrado tendría alguna oportunidad de escapar. Por fin, el resorte respondió a su toque, y la gran piedra se deslizó de nuevo en sus añejos encajes.

Con el corazón latiendo en un tumulto de alivio y miedo, Nakah descendió por la escalera en forma de escalafón que conducía por la cripta revestida de piedra. A cada paso hacia abajo, nuevos temores invadían su mente. ¿Y si esa supuesta cueva no era más que un pozo en la tierra —una trampa sin salida más que la del templo? Si se quedaba encerrada ahí, moriría de hambre lentamente. Pero a medida que descendía más, este miedo se disipó un poco. El fondo del pozo se abría hacia una amplia caverna natural, de la que partían túneles en varias direcciones. En el centro de la sala subterránea estaba el sepulcro tallado del antiguo profeta. Frente a él se alzaba un altar de cuarzo bruñido.

La pequeña llama de su antorcha chisporroteó inquieta. El único otro sonido era el roce de sus sandalias doradas sobre el polvo añejo. Siguió avanzando, y avanzando, por lo que parecían kilómetros de pasajes de piedra caliza, con escarabajos que se escabullían y un aire estancado. Entonces llegó el final —una pared ciega, sin salida ni interrupción. Cansada, Nakah se volvió para desandar sus pasos. Había otros pasajes. Lo intentaría. Pero algo de su esperanza había muerto. Antes siquiera de regresar por aquel primer gran pasillo, su antorcha, ya reducida a un simple cabo, se apagó, pero ella siguió avanzando a tientas, chocando dolorosamente contra los costados del túnel.

Al fin salió a lo que estaba segura era la cueva central de entierro. Con cuidado, ahora, a gatas, se arrastró por la pared hasta la siguiente abertura, y siguió descendiendo por sus profundidades. Iba lentamente ahora, con las manos pegadas a la pared rugosa. Viejos olores, formas fantasmales y vagas, parecían flotar en el aire ante ella. La esperanza se desvanecía más y más. Finalmente, sus fuerzas se agotaron y cayó. Un sopor misericordioso la envolvió. Durmió durante horas, quizá todo un ciclo del sol. ¿Qué podría marcar el tiempo en ese agujero lúgubre?

¡Sigue atento a este sitio web para el próximo capítulo emocionante de La Princesa de Yucatán!

Lee desde el principio [aquí].

Y sí, esa es Jennifer Lopez frente a El Castillo en Chichén Itzá (en una grabación de video).